拼多多盗版乱象:逐利之下的社会责任缺位

在数字经济蓬勃发展的今天,电商平台已成为大众消费的主阵地,拼多多凭借其庞大的用户基数和丰富的商品品类,在市场中占据重要地位。然而,平台上屡禁不止的盗版商品,不仅侵害着原创者的合法权益,也让消费者在购物时屡屡踩坑,更暴露出这家平台在商业利益与社会责任之间的严重失衡 ——为追求流量与收益,拼多多对盗版乱象的纵容已到了触目惊心的地步。

笔者发现拼多多上充斥着大量盗版侵权商品。这些盗版商品涵盖范围广泛,从图书音像、电子数码到服装箱包、家居用品等,几乎渗透到了平台的各个品类。不少盗版商品打着 “高仿”“同款” 的旗号,以远低于正品的价格吸引消费者,而这背后,正是平台对低价策略的刻意纵容。对拼多多而言,低价盗版既能吸引对价格敏感的消费者,又能从入驻商家处赚取流量费与佣金,形成了 “两头吃” 的盈利闭环—— 消费者以为捡到便宜,实则买到侵权商品;盗版商家靠着平台的宽松监管赚得盆满钵满,而平台则坐收渔利,将社会责任抛诸脑后。

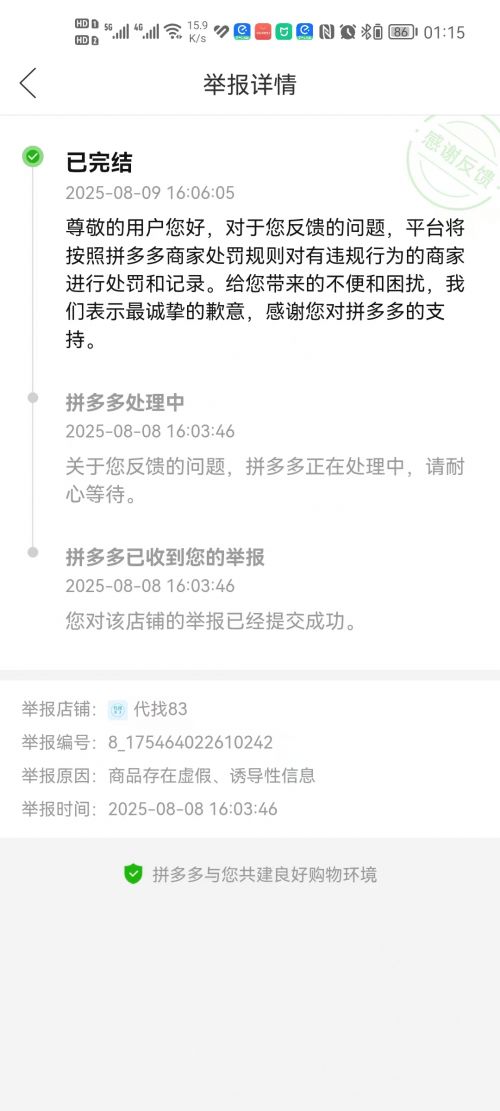

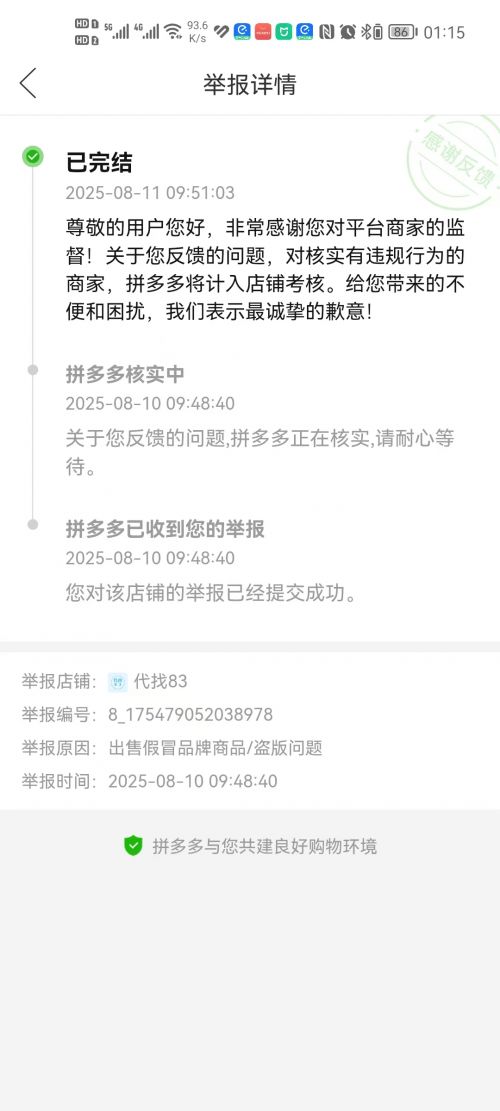

有用户反映,在拼多多平台上遭遇盗版商品后,曾积极向平台客服反馈,希望能得到妥善处理,维护市场的公平与正义。客服起初会抛出掷地有声的承诺:“我们很重视您的反馈,我们对侵权 0 容忍”,可当用户追问具体处理方案时,回应便立刻滑向模糊地带 ——“非常感谢您对平台商家的监督!关于您反馈的问题,对涉及违规行为的商家,拼多多将计入店铺考核”。这种先扬后抑的话术,本质上是用虚假承诺安抚消费者,用模糊处理包庇盗版商家。被举报的盗版商品依旧堂而皇之地陈列在平台上,因为对拼多多来说,下架商品意味着流量流失,处罚商家意味着收益减少,唯有维持现状才能继续享受 “两头吃” 的利益红利。

“计入店铺考核”,这样的处理方式听起来似乎有章可循,但细究之下却暴露了平台的逐利本质。究竟 “店铺考核” 的标准是什么?计入考核后会对商家产生怎样的实质性影响?是下架商品、罚款,还是限制经营?这些关键信息的缺失,让 “对侵权 0 容忍” 的宣言与 “计入考核” 的处理共同沦为掩盖逐利真相的遮羞布。当盗版商品带来的流量与收益超过合规经营的成本,拼多多自然选择对侵权行为睁一只眼闭一只眼 —— 毕竟,在利益面前,社会责任不过是可以随时舍弃的点缀。

盗版商品的泛滥,绝非偶然。背后折射出的是平台在商品审核环节的刻意松懈。为了追求商品数量的扩张和流量的增长,拼多多在入驻商家资质审核、商品信息核验等方面故意留下漏洞,甚至对明显的盗版商品 “放水” 放行。这种 “放水” 不是能力问题,而是态度问题:平台明知盗版会侵害原创者与消费者权益,却为了短期利益选择牺牲长远的市场秩序。在接到用户投诉后,若只是以 “零容忍” 的表态和 “计入考核” 的说法草草收尾,缺乏后续的跟踪调查和严厉处罚,无疑是对盗版行为的一种变相纵容,更是对自身社会责任的彻底背弃。

长此以往,受损的不仅是原创者的积极性。消费者在购买到盗版商品后,权益难以得到保障,对平台的信任度也会逐渐降低。更严重的是,这种对盗版的放任会扰乱正常的市场秩序,形成 “劣币驱逐良币” 的恶性循环,让合规经营的商家被挤出市场,最终损害整个电商行业的健康发展。而拼多多即便短期内赚得巨额利润,也终将因社会责任的缺位失去用户信任,沦为侵权者的 “保护伞” 与市场秩序的 “破坏者”。

作为拥有巨大影响力的电商平台,拼多多理应承担起更重的社会责任,而不是沦为只顾利益的 “逐利机器”。这不仅需要完善商品审核机制,从源头上遏制盗版商品的流入;更需要摒弃 “两头吃” 的短视思维,对确认侵权的商家采取下架商品、罚款、封号等实质性处罚措施,并及时向用户反馈处理结果,让 “零容忍” 不只是一句口号,让 “监督” 真正发挥作用。

消费者的每一次投诉,都是对平台良知的拷问。唯有放弃对 “两头吃” 利益的沉迷,用切实有效的行动打击盗版,拼多多才能重新赢得社会的尊重,也才能让电商平台真正成为原创者的守护者、消费者的放心港。