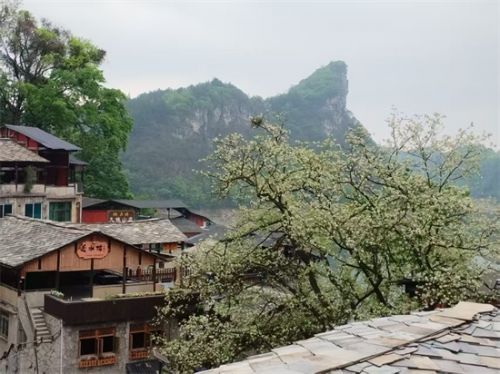

花溪石板:清改治理焕新颜 初夏石板花事繁

石板镇的初夏,是从“清”“改”“治”的细语中苏醒,当一堆堆杂物垃圾被清运车带走,当乱搭的木棚化作巷口的花架,当露天厕所的异味被花香取代,青石板路终于卸去岁月的尘埃,在“两清两改两治理”的春风里,贵州省贵阳市花溪区石板镇绽开了属于自己的花样年华。

清理乱堆乱放,清理残垣断壁:让老房子穿上花的衣裳

门前屋后堆满的柴草、旧农具、破陶罐,在党员干部带领下,被清运走了。

墙面的牛皮癣被铲去后,粉刷灰白相间色调,以不规则石板粘贴角,斑驳墙不再斑驳,甚是美观整洁。

沿路以传统石板相砌的“共享花箱”,取代了随意丢弃的杂物,种上各色蔷薇,鲜艳绽放,与房屋墙角相连,如裙摆摇曳。

曾经乱堆农具的门廊,如今鲜花点缀,美丽如画。

改厕,改圈:让生活与文明接轨

现在的石板,家家旧厕新面貌,洁白的瓷砖墙面,便捷的冲水装置,通风良好的设计,彻底告别了往日的杂乱与异味。

过去破旧的牲畜圈舍,经统一改造,采用封闭式结构,便于日常清理与消毒,有效减少了病菌传播。

拆除的圈舍木棚后,腾出的三角地,种植鲜花植物,形成小花台,村里人说:“以前圈围碍脚,现在赏花养眼”,废弃的电表箱穿上了“花衣”。

乡贤们用防水颜料在箱体画满蜀葵,叶片间藏着“垃圾分类”“文明养犬”的小标语,路过的孩童会踮脚数花瓣:“红色是蜀葵,黄色是警示,石板镇的画会‘说话’。”

最妙的是巷口的“陋习整改墙”,曾经张贴广告的水泥墙,如今变成了“心愿花墙”,居民用便利贴写下文明承诺,贴成向日葵的形状,“风一吹,满墙的‘文明花’就转起来了。”

治垃圾,治污水:让石板缝成为花的温床

曾经堆满杂物的墙角,如今是鸢尾的舞台。

春末的“清河行动”中,靠河道村庄,党员志愿者捞起溪底的垃圾,清理后的溪水清澈如镜,岸边长满了村民移栽的水生鸢尾,紫蓝色花瓣垂入水面,引得游鱼啄食倒影,连石板缝里的青苔都泛着新绿。

最动人的改变藏在巷尾的排水沟,过去散发异味的明沟覆盖上了平滑石板,缝隙间种上了耐旱的太阳花。

居住村民说:“以前路过要捂鼻子,现在蹲下能闻见花香。”孩子们发明了“花缝寻宝”游戏,在清理后的砖缝里寻找蒲公英嫩芽,看谁先发现第一朵顶开细沙的小黄花。

花事漫卷:当治理成果绽成花海

端午前夕,石板镇迎来了第一场“花巷市集”。

清整后的青石板路中央,竹筐里堆着刚摘的茉莉花,陶罐里盛着薄荷茶,裁缝店用边角料做的布艺花别在每个摊位前。

最热闹的是“改旧焕新”展区:旧轮胎改的花盆种着绣球,破瓦罐拼的流水景里漂着睡莲,连拆违留下的木梁都被做成花架,爬满了红色的蔷薇。

在这一片绚烂中,“我为花溪添朵花”的文明实践活动,如同一股温暖的溪流,融入了石板镇的每一寸土地,各色花朵如繁星点点,绽放在石板镇的各个角落。

那是石板镇村民亲手种下的美丽,是“我为花溪添朵花”的生动注脚。每一朵花,都是一份对家乡的热爱;每一片花海,都是众人齐心的成果。

无数村民在房前屋后、田间地头种下的无名小花,正共同组成一朵千瓣之花。这朵花的每一片花瓣,都写着“两清”的利落、“两改”的温度、“两治理”的韧劲。

当第一缕夏风拂过石板镇,路边的波斯菊初绽橙红,墙头的蔷薇爬上新修的竹篱,河道的鸢尾扬起紫色的旗语——这不是某个人的独舞,而是整个村庄用双手培育的生态之花。她盛开在每个弯腰清理的瞬间,生长在每次用心改造的细节里,最终在初夏的暖阳中,绽放成村民眼中最美的家园图景。

这些由整治腾出的空间、由文明催生的美丽,正让石板镇从“清净”走向“清雅”,从“规整”走向“瑰丽”。

晚霞后孩童们喜欢蹲在美丽花坛旁,用粉笔在干净的地面画满花朵。他们不知道“两清两改两治理”的政策术语,却懂得用彩笔呼应墙角的真花——这或许就是最好的治理:让环境的清整成为花事的开端,让文明的习惯长成永不凋零的花蕾,在每一块被唤醒的石板上,在每一个居民的眼睛里,盛开成关于美好家园的共同向往。(张利佳 本报记者 刘延平)