六大河•特写篇 | 钟灵稿炳:藏在深山里的红色记忆

小时候,在贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县钟灵稿炳鼓楼街脚,常听孝蕃老人摆龙门阵讲“古”。孝蕃即杨孝蕃,男,生于1910年8月,殁于1985年10月,稿炳人,双脚残疾拄双拐棍能走动,民国前在稿炳就读私熟,并在稿炳“群英小学”任教。

曾供约红军食物与药品的杨家大院外围

“1934年冬天,有一股受伤的红军在后龙山取水时,被本寨村民杨孝明、杨孝德、杨孝成发现,为了不被外人知晓,便偷偷地跑回本寨同我和杨家培联系,并秘密带到稿炳下寨窨子屋外安排到家本、孝章、孝坤、孝纯、孝仪、孝斌家宿营。”

“

雕刻有”红一军“字样的称杆

红军一到便迅速分工:一部分人员到‘松荫寺’外小溪边上开挖战壕,应对钟灵方向来犯国民党军偷袭;一部分人员休整,同时安排人员在家本、家朝门口站岗放哨,防止外人进入通风报信。”

红军曾在群英小学土墙上写有”打土壕分田地“等宣传标语

“红军到来时,有的饿得不醒人事,有的伤势严重。杨家培就安排至亲的杨孝明、杨孝德与杨家大院窨子屋杨家礼,联系取得油盐米等食物和药品。红军到稿炳期间,纪律严明,秋毫无犯,同我们讲革命的思想,宣传抗日救国的道理,在人员集中出入频繁的稿炳群英小学、稿炳松荫寺院、稿炳锁钥庙宇墙壁上书写‘打土豪分田地’等标语。”

红军曾在锁钥届宇墙上写有”打土壕分田地“宣传标语

“休整后,大部分红军沿溪上地灵坡走地灵到隆里与大军汇合。一名小红军(无名氏)伤势过重,红军黄厚清因脚痛难以行走便留下守护。因缺衣少药小红军最后病逝,由家本、孝明、孝章、孝纯等人秘密埋葬在满雷冲口犁头嘴上。”

“

红军到稿炳留下的钱币反面

红军黄厚清伤情好转后,因追赶不上部队,便留在了稿炳继续开展革命宣传。抗美援朝时期,红军黄厚清积极动员杨顺仁、杨顺兴的参军奔赴朝鲜战场。黄厚清在稿炳生活期间,关爱乡亲,为人厚道。熟悉了解黄厚清的乡里乡亲,积极为他牵线搭桥,他感觉自己年龄大了找个伴就是了,于是上门地灵范家落户。”

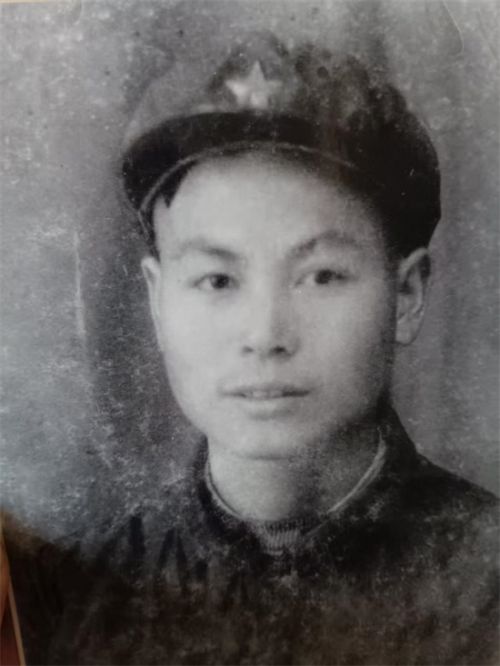

红军留下的红军帽

2024年6月11日,钟灵乡连续遭受特大洪水灾害,我们走访了钟灵村近90岁高龄的李景成老人被“见义勇为”人员陈法国救援的事迹,感动感激之余,同时讲述了红军到稿炳走地灵的故事。

红军涉水过的小派

“小时候就知道有小股红军护送伤兵从中黄至密寨上九步水,来到观星台到稿炳,走地灵的然后到了隆里。他们原计划抄近路走钟灵直达启蒙,但不了解路上匪徒国军情况,正好在地名九步水‘美女出轿’,碰见观星台二人,一人作向导领至秦罗坡坳颈集结等候,一人先到钟灵探听国民党守军情况。”

红军小刀

“线报探听的消息是国民党守军已在钟灵(现政府办公楼左侧靠近派出所处)雕堡里,已架着机枪准备消灭这股伤残红军。领头的红军黄排长决定折走秦罗波坳劲,向稿炳后龙山下到达稿炳再走隆里。国军党守军以为这股红军已退缩并转向地点‘饭秧冲’出走到隆里,也不再去追剿,其实这股红军已到了稿炳。”

红军用传递信物的藤篓

本报稿炳村民杨顺美(杨家本的后裔)平时对军人喜爱,家庭成员几代当兵入伍,有的入党还当了村干部、国家干部。不时展示家中珍藏的“红一军”称杆、“1934川金化赤川陕省苏维埃二百文” 铜币、“民国十九年的二分“铜钱、红军“传送书信”藤篓、红军“书籍文件”行旅箱、红军“小刀”、红军帽等物品。

红军走过的稿炳后龙山树林

沿着红军的足迹,我们走访了解红军原在九步水“美女出轿”的向导、线人。出生在观星台的龙见和村民侃侃道来,“我也听我父亲讲过,一股受伤的红军从密寨上九步水来,又不知道去钟灵启蒙路上的情况,正好遇见龙家福与龙远富外出,于是聘请他俩当向导到钟灵打探消息,得知钟灵街上有国军已架枪守护随时等候斩尽杀绝,于是迅速折回告诉红军,并带领红军从秦罗坡坳颈折转下后龙山到稿炳然后去了隆里。”

“

听讲红军还给了些向导钱的,具体多少,我们就不知道了!”

来到新化乡密寨,我们走访了年龄最长近90岁的欧孟高老人。他回忆说:“有一股红军,从中黄方向过密寨后,上九步水走观星台后去了稿炳,有1名红军因伤去世,1名留在了稿炳生活,听讲后来到了地灵。”

来到地灵走访了年龄长些的吴灿洪、杨顺映。他们清晰的记得:“老红军黄厚清是在土地改革时从稿炳到地灵来生活的。我们见过他,为人好,心地善良,乐于助人,加上是老红军,群众开会做集体的事都是推选他并叫他为‘黄代表’,他1960年去世,埋葬在‘牙崽冲口’,是我们地灵集体出钱出力把他安葬的,遗憾的是没有为他树块功德碑。”(杨从书 杨从振 本报记者 刘延平)